健康医学会会誌の巻頭言を年に1回執筆しています。ここにも掲載していきます。巻号が書いてないのは他のメディアに書いたものです。

人口減少と移民に関する雑感 (34巻1号)

2024年の人口動態統計(確定数)によると、出生数は68万6,173人で過去最少を記録し、合計特殊出生率も1.15で過去最低を更新した。人口ピラミッドも、人口減少を意 味する「つぼ型」となっている。さらに来年(2026)年は丙午である。過去の丙午には出生数の大幅な落ち込みが生じていることから、出生数はさらに落ち込む可能性がある。

ヨーロッパ各国の合計特殊出生率(2022 年)は、フランス1.79、イギリス1.57、スウェーデン1.52、ドイツ1.46、イタリア1.24、スペイン1.16 であり、イタリアとスペインは日本と同程度に低いが、フランスやイギリスはそれほどではない。人口ピラミッドも、イタリアやスペインは「つぼ型」であるが、フランス、イギリス、スウェーデンは「つり鐘型」である。ドイツは2010 年頃までは「つぼ型」であったが、合計特殊出生率の回復を反映し、「つり鐘型」に移行しつつある。ドイツにおける変化の要因のひとつは移民である。そのことは、ドイツ人口が自然増減ではマイナスであるのに,社会増減を合わせるとプラスになることでも明白である。ただし,ドイツにおける移民の受け入れは,人口問題に限定すればプラスであるが,別の問題を生んでいる。一方,イギリスとフランスでも,出生率を支えているのは移民である。ただし,これら両国とドイツとの違いは,移民の出身地である。すなわち,イギリスとフランスでの移民の出身地は旧植民地であることが多い。とくにフランスでは,アルジェリアやモロッコといった北アフリカの旧植民地出身者の寄与が大きい。これら旧植民地出身者は,旧宗主国の言語を話すことができる。これに対して,ドイツが受け入れてきた移民は,トルコやアラブ諸国の人々であり,ドイツ語を話すことが難しい人が多い。イギリス,フランスとドイツとのこのような違いは,植民地をどれだけ抱えていたかによると思われる。イタリアが出生率の低下と人口減少に悩むのも,植民地がなく,フランスやイギリスのような自然な形での移民が存在しないことが関わっているのだろう。ただし,この考え方は,南米にスペイン語が公用語である旧植民地を多数抱えているスペインには当てはまらない。

日本は,ドイツ,イタリアと日独伊三国同盟を結成し,第二次世界大戦に至った。その遠因は植民地の少なさ,さらに辿れば近代的な統一国家の形成において遅れをとったことにある。現在の人口問題には,その時代の余波が残っているように感じる。人口減少から抜け出すためにドイツは多くの移民を受け入れてきたが,その副作用が頻出し始めている。日本が人口回復のためにある程度の移民を受け入れる場合には,少なくとも日本語を十分に話すことができる人を受け入れることが重要であろう。2024 年の東京都における外国人人口は日本全体の約2 割に相当する54 万人,東京都人口の4.7%であり,ここ2 年間は前年比10%増という状況である。医療資源には限りがあるが,日本に暮らす外国人の健康問題も健康医学における課題のひとつとして考えなければいけないだろう。

理事長宣言(33巻1号)

昨年11 月に70 歳になりました。昔風に言えば古希(古稀)ということですが,平均寿命

が延長した現代では単なる年齢上の通過点と思います。ただし,勤務先の大学は定年後の特

別契約期間が2023 年度末で満了して退職となりますので,この号が会員の皆様に届く頃に

は常勤職のない身分になっています。このように世間一般では70 歳=引退を意味していま

す。ところが,日本健康医学会は私を理事長に選任されました。他にも理事長や会長を務め

ている学会がありますので,規模が数百名程度までの学会では70 歳を超えても学会を牽引

する役割が与えられるのは珍しいことでないようです。

健康医学会も創設されてから30 年以上が経過しました。毎年開催される学術総会には

100 名程度の参加者があり,複数の発表会場が必要になりました。学会誌も毎年,数十編の

論文投稿があり,学会誌の年間総ページ数も500 を超えそうな勢いです。私が健康医学会に

関わり始めた頃,演題数も投稿数も年間数編であったことを思うと隔世の感です。このよう

に順風満帆に映る学会なのですが,実は大きな問題を複数抱えています。

一つ目は,学会運営に携わる人の高齢化です。現在,学会の運営を実質的に担っているの

は私も含めて初代理事長の野田喜代一先生の薫陶を受けた人であり,ほとんどが70 歳を超

えています。体力的にはあと数年が限界です。学会運営をお任せできる方を養成することは

急務です。組織,とくに学会の運営には寛容の精神とバランス力が求められます。多様な意

見をまとめ,もっとも妥当な落とし所を探す能力を有する若い方が必要です。

二つ目は,会員の専門分野の偏在です。本会は,医療に関わる様々な専門職と,心理,栄

養,運動といった健康を支える基礎学問に携わる研究者によって構成される必要があります。

しかし,現状は学会誌を見ていただいても明らかなように,会員構成がいくつかの領域に偏っ

ています。今後は会員数の少ない領域の方々に声をかけ,バランスをとっていく必要があり

ます。

三つ目は,編集委員長を務めてきた立場からのものです。従来の研究は調査や実験の内容

を客観的に解析するものが大半でした。これを補うものとして,少数例を深く観察した症例・

事例報告,データ収集を主体とした資料がありました。しかし,昨今,質的研究というもの

が盛んになってきました。質的研究には,内容の妥当性の担保,および症例・事例報告との

差異という問題があります。質的研究には様々な手法がありますが,門外漢からは,対象者

の発言や行動を整理し,カテゴリや概念といった用語で表現される複数の項目に集約するこ

とは共通しています。対象者を順に増やし,新たな項目が出現しなければ課題を網羅収集で

きたといえるのですが,そこまで対象者を増やした研究はごく少数です。学会として,質的

研究に関する分科会を立ち上げる必要を感じています。

問題点の列挙はここまでにしておきます。これらの問題点の解消に努力していきたいと思

いますので,会員の方々にはご支援をお願いしたく思います。

あせるな生物学(32巻4号)

生物を扱う分野の大学や専門学校では,入試科目に理科を課す場合,生物学を選択科目と

することが多い。入試問題は高等学校の教科書をベースに作成することになるが,高校生物

の内容は,この半世紀の間に大きく様変わりしている。私が大学受験をした当時,生物学の

中身はどこか牧歌的なものであり,生化学や分子生物学の部分はほとんどなかった。このた

め酵素といえば消化酵素であって,糖代謝などに関係する酵素はほとんど出現しておらず,

NAD やFAD といった補酵素も扱われていなかった。また,生物地理区といった分野も存

在しており,生き物好きな高校生がすんなりと入れる内容であった。ところが現在の高校生

物は,生化学と分子生物学が大半を占め,神経の作用や発生の仕組みなども分子レベルでの

解説が中心になっている。また,生態学分野も,確定されていない専門用語まで使用して,

きわめて細かな理論が展開されている。このため,高校生物の内容を完全にマスターしてい

れば,バイオ系の大学や専門学校の基礎教育など不要と思えてしまう。生命科学に関する最

新の成果も教科書改訂のたびに加えられており,山中伸弥先生のiPS 細胞なども何の躊躇も

なく加えられた。これを教える高校の先生は大変であろうと同情を禁じ得ない。

断言はできないが,高校での物理学や化学の履修内容は半世紀前と比較して,それほど大

きくは変わっていない印象である。地学の内容は見ていないので,さておくとして,生物学

のみが劇的に変わったのである。もちろん,生命科学の進歩が著しいことは事実であり,遺

伝子組み換えなど,一般の人がある程度理解しておく必要のある項目が存在することは否定

できない。コロナ禍においてはPCR という用語の正しい理解は必須であったと思うからで

ある。しかし,分子生物学のあまりに細かなことまで高校生に教育し,これを入試に出題す

ることには疑問を抱いてしまう。ある条件を提示して,塩基数を計算させるような出題もあ

るが,まるでパズルをとくような内容になっている。こんな生物学(今は生物科学と称する

らしいが)を生き物好きの高校生が面白いと思うだろうか。

子どもが抱く生物への興味はその多様性であろう。生物が持つ,色彩や形態の多様性,さ

らに行動の面白さが生物好きの子どもを生み出すのである。ところが今の高校生物は,生物

の一様性を重視し,多様性は置き去りにしている。本当なのか確認していないが,教科書作

成では扱う生物の種類をあまり増やさないような指示がされていると聞く。その理由は,学

ぶ高校生の負担を減らすということらしい。おかしいと思う。登場させる生物の種類を増や

すことは生物の多様性を示すことであり,生き物好きを増やす必須の要素であろう。分子生

物学の細かな内容を減らすことこそが負担減であると思うのだが,日進月歩の生命科学につ

いていかせるためなのか,分子生物学のウエイトはどんどん増えている。

生物医療系の大学に入学してくる学生がこのような高校生物の内容をマスターしているか

といえば,まったくできていない。結局,中学の生物,あるいは小学校の生物学と,化学お

よび物理学を下敷きにしてイチから教え直す羽目になるのである。これなら高校生物の内容

は基本的事項に絞り,多様性の部分を増やし,もっと平易に興味を継続させるものにすれば

いいと思う。急がば回れと言う格言もある。「あせるな生物学」といいたい。

外来語(31巻4号)

編集委員長を務めていると,様々な分野の論文を読む機会が多い。最近,気になるのは,英語の専門用語をカタカナ表記している論文が多いことである。この傾向は,心理学や社会学の分野においてとくに多い印象である。最近の投稿論文から拾ってみると,ワーク・エンゲージメント,ソーシャル・キャピタル,レジリエンス,エイジズム,アサーティブネスなどが該当する。それぞれの分野では,当たり前のように通用しているのであろうが,多様な分野の研究者によって構成されている日本健康医学会としては困った状況だと思う。

このようなカタカナ用語の氾濫は,ある概念を示す英単語を,深く考えることもなく,発音をなぞってカタカナ表記するために生じている。このようなカタカナ表記は,世間においても横行している。認識の一致を意味するコンセンサス,多様性を意味するダイバーシティなどはその最たるものであろう。これらは漢字表記のほうがわかりやすいと思うが,なぜカタカナ表記するのだろうか。ダイバーシティはdiversityをカタカナ表記したつもりなのだろうが,英語を母国語とする人の発音は,何度聞いてもディヴァーシティである。はやりのSDGs(sustainable development goals)にしても「持続的な開発目標」で十分だと思う。うがった見方ではあるが,漢字表記では,「開発が主体であって環境保護の視点が少ない」という,SDGsの本質が透けてくることを危惧したとしか思えない。

幕末から明治にかけて,新たな概念が日本に入ってきた。この概念に対して,当時の先達は漢籍を渉猟し,もっともふさわしい漢字二文字を当てはめる努力をした。漢籍での意味とは多少異なってはいたが,経済,情報,環境,国際,栄養などは,先達の努力の結果として選ばれた二文字である。健康という語も,杉田成卿(1817~1859年)が,ドイツのフーフェラント(Christoph Wilhelm Hufeland, 1762~1836年)による『医学必携』を翻訳した『済生三方付医戒』の中で初めて用いた語であり*,大元は中国の古典『易経』にある「健体康心(体が健やかで心が安らかな状態)」である。彼ら先達の努力がなければ,「エコノミーの発展には,エンバイロメントに配慮しつつ,インターナショナルなインフォーメーションが必要である。ヘルスを維持するにはニュートリションが重要である」となっていたかもしれない。

日本人が外来語を無批判に受け容れるのは現代だけではない。飛鳥から奈良時代,遣隋使・遣唐使によって中国から様々な文物が流入したことにより,日本独自の表現であった「やまとことば」は次々に漢字に置換されていった。たとえば,イチゴは,最初「苺」という漢字で表現され,やがて漢方に起源を有する「盆覆子」という表記に変化していく。わざわざ難しい漢字に置換して,教養のあることを誇ったのであろう。かの清少納言は『枕草子』の中で,「盆覆子」を 「見るにことなる事なきもの,文字に書きてことごとしき(普通のものなのに,たいそうな漢字で書いてあって馬鹿馬鹿しい)」 の代表とし,わざわざ難しい漢字で示すことを揶揄している。彼女の指摘にもかかわらず,イチゴ(当時はキイチゴ)を「盆覆子」と書き示すことは継続し,「苺」に戻るのは江戸時代に本草学が流行し,オランダ人によってもたらされた西洋イチゴを「和蘭陀苺」と呼ぶようになってからである。それでも明治の文人の中には,正岡子規のように「盆覆子」を使い続ける例が認められる。

漢字表記は日本オリジナルではない。しかし,漢字は表意文字なので,新たな概念を安易なカタカナ表記ではなく,漢字表記することはその理解に役立つであろう。各学会が,英知を集め,新概念の漢字表記を探ることを期待している。

*,碧井 猛:健康感の社会文化史的研究Ⅰ.健康の語源.日健医誌9(2):52-53,2000.

石臼によって普及したうどんと豆腐(30巻4号)

明治以前の日本人の食習慣や食生活に影響を与えたエポックは,遣唐使,日宋貿易,南蛮貿易,そして徳川幕府による天下太平である。最初の 3 つは新たな食材や加工法の導入であり,最後の 1 つは支配層に限定されていた食材や調理法が一般(といっても江戸や京大坂の町人層であるが)に定着したことである。新たな食材や加工品の導入は,加工や調理に用いる道具が存在してはじめて定着できる。今日のうどんや豆腐は石臼の普及があって初めて製造が可能になった。小麦は外皮である麬(フスマ)の部分が硬いため,押し潰して胚乳部を粉末として取り出すことで,様々な利用が可能になった。小麦を粉にする石臼は,当初,平たい石板の上に玄麦を置き,これを石の棒で押しつぶすというサドルカーン型であったが,やがて回転式のものが考案される。東アジアでも,古い時代にはドングリや稗・粟をサドルカーン型石臼で粉にしていたが,粒のまま食することができるコメが導入されたため,製粉技術そのものが廃れてしまった。このため,中国で小麦が本格的に利用されるのは回転式石臼が導入される後漢以降の時代であり,文献に小麦料理が登場するのは南北朝時代の北魏で刊行された「斎民要術」に記載されている鎛飥(はくたく)が最初である。鎛飥は小麦の生地を薄く延ばして引きちぎったもので,切り麺と手延べ麺の中間のようなものだった。この鎛飥は,回転式石臼とともに遣唐使によって日本にもたらされる。しかし,石臼の所有が支配層に限定されたため,広まることはなく,わずかに山梨の「ほうとう」や大分の「だんご」に受け継がれているのみである。平安時代末期から鎌倉時代初期に,日宋貿易により導入された手打ち麺である切り麦は,石臼が普及するのと並行して,下級貴族や禅宗寺院の僧に広まる。当初の切り麦は冷やして夏に食されており,今日の冷や麦に相当する。その後,鎌倉時代の後半の禅宗寺院において,これを冬季に温めて食するようになり,麺が切り麦よりも太い今日のうどんが誕生した。豆腐のもとになる豆乳は大豆を石臼で水挽きすることで製造される。遊牧民の影響が強い中国の北朝には,羊乳から乳腐というカッテージチーズのようなものが製造されていた。腐には「白くてフワフワしたもの」の意味があるという。この乳腐をヒントにして豆腐が誕生し,鎛飥と同様に遣唐使によって日本にもたらされる。しかし,石臼が普及していない日本では豆腐の製造が不可能であった。豆腐が一般化するのは,石臼が普及して小麦粉が容易に得られ,うどんが誕生する頃である。豆腐は精進料理を必要とする禅宗寺院で盛んに製造され,僧侶の食卓を彩った。禅宗寺院は,当時高価であった植物油や砂糖も入手可能であり,油揚げや餡子も産み出した。ただし,鎌倉時代末期から室町時代にかけて誕生したうどん,油揚げ,餡子などが一般に普及するのは,徳川幕府による天下太平の世になってからである。

巻頭言に食材の歴史を述べたのは,現在のコロナ禍における会食様式の変化が,日本人の食習慣や食生活を変化させるエポックになる可能性があるからである。後世の食文化史を研究する人たちから,あのコロナ禍は南蛮貿易や江戸時代の天下太平などに匹敵する日本人の食習慣を変貌させたエポックであったといわれるかもしれない。もっともエポックになることがいいのか,悪いのか,今の私たちに判断は不可能である。

新型コロナウイルス対策と個人の自由(29巻4号)

新型コロナウイルス感染者が減らない。本稿執筆の 2021 年 1 月 8 日には首都圏の知事の要請に応えて政府も再度の緊急事態宣言を発出した。さらに関西と東海地区にも発出されようとしている。このような状況ではあるが,日本は欧米に比して PCR 検査陽性で定義される新型コロナウイルス感染者数が少ない。山中伸弥先生はその理由に Factor X という日本特有の要因があるとされた。専門家・素人が入り混じり Factor X に関し様々な意見を述べている,それらを大別すると,BCG 接種,あるいは過去に近縁のコロナウイルスに何度も感染しているため,新型コロナウイルスにある程度の耐性がある,などの生物的要因,様々な理由で日本人がマスク装着などの要請に対して自主的かつ統一的な行動を起こしやすい,などの社会行動的要因に分けられる。後者に関して,多くの日本人は「良いこと」と肯定的に捉えている。一方,西欧では,マスク装着や外出自粛などを行政が要請すると国民の反発が大きい。このため罰則付きの外出禁止令などを出さざるを得ない。昨年暮れにドイツのメルケル首相が感情丸出しで懇願するようにクリスマスでの外出自粛を訴えていたが,ドイツの感染者が劇的に減少したとは聞いていない。また,年末にフランスでは,夜間外出禁止令に反発して約2500 人がパーティを開催したという。このような西欧の人々の行動を日本人の多くは「自分勝手で他人の迷惑を考えない」と否定的に見る。西欧の人々が個人の行動制限に反発するのは,現在の個人行動の自由の多くが市民の多大な犠牲の上に勝ち取った権利という認識があるからだろう。逆に,日本人が私権制限にあまり反発しないのは,現在の日本での個人行動の自由の多くが大戦後に主に米国から付与されたものであり,勝ち取ったものでないことに起因するのだろう。西欧の人々の行動は感染予防の観点からは明らかにマイナスであるが,民主主義の成熟,あるいは人権の尊重という観点からはマトモな行動といえる。筆者は西欧の人々の行動が正しいと擁護しているのではない。マスク装着や外出禁止に従わない欧米の人は,健康維持よりも個人の自由行動に高い価値観を置いていると述べているのである。

このようなことを述べたのは,筆者自身が公衆衛生の授業の中で,「公衆衛生は集団の健康を維持するための方法と実践に関する科学であるが。健康をすべての価値の最上位におく健康全体主義に陥ってはいけない」と述べてきたことと,新型コロナウイルス対策とが整合していないと感じるからである。授業では,「力士という職業選択は確率論的に寿命を縮めるが,横綱を夢見て大相撲の世界に飛び込む若者を制止することはできない」と説明してきた。力士の短命は個人の問題にほぼ集約されるが,新型コロナウイルスは他者への感染と医療崩壊という第三者への影響が大きいから同列でない。他者への迷惑という点では,受動喫煙防止と同じと考えれば個人の行動制限もある程度はやむを得ないだろう。しかし,社会的生物であるヒトに,外出自粛,ソーシャルディスタンス,家庭内マスクは負担が大きいとも感じる。

昨年 4 月以降,外出時にマスクを装着するようになった。他人の目とマスクがないと店に入れないことが大きかった。しかし振り返ると,今年は風邪に一度もかかっていない。それどころか喉が痛いことも経験しなかった。マスクはウイルスの吸い込みには効果が薄いが,ウイルスの放出に対しては効果があるように感じる。多くの人がマスクをして飛沫を放出しないのでマスクをしていないヒトも恩恵を受けているように思う。結局,感染予防対策は,各人が納得し強制的でない形で進めるのが現実的であろう。個人の自由に重きを置く人には,一律強制ではなく,十分に誠実に説明を尽くし納得してもらうことだろう。その意味では,日本の施政者には,効果がどうであったかは別にしてメルケル首相を見習って欲しいと思う。

ムチン

有限会社学術秘書の池田という方から2度にわたりメールをいただきました。無視してもいいのですが,当方の見解を述べておくのがいいと思いましたので,以下に記します。

メールの趣旨は,私が「日本人とイモ」という小文の中で,ヤマイモ類のネバネバのことをムチンと記しているのは誤りであるので訂正しなさい,というものです。調べてみますと、「ムチンとは動物が合成する粘性のある糖タンパク質(厳密には,2種類のO型糖鎖を多数含んだ糖タンパク質)である」と定義されています。一方,オクラやヤマイモのネバネバとしたものは,多糖類とタンパク質の混合物であることが判明しており,ムチンの定義からははずれています。したがって、私がヤマイモ類のネバネバをムチンと記したのは,ムチンの厳密な定義から見れば誤用ということになります。

しかし,生物や食品中のネバネバをムチンと表現することは広く行われています。この場合のムチンは糖タンパク質の一種という物質名(=固有名詞)ではなく,食品中のネバネバを示す一般名詞として使われているというべきでしょう。つまり,今日では,ムチンには「狭義のムチン」と「広義のムチン」が存在しているといえるのです。理系の,それも化学を専攻している方には耐えられない状況でしょうが,言葉は生き物ですので,いったん広まった「広義のムチン」を一掃することは難しいと思いますし,私にはその必要性が感じられません。

たとえば「栄養素」という用語も,栄養学の立場で言えば「いわゆる五大栄養素,すなわち摂取不足になれば健康障害が生じる食品中成分」になりますが,世間ではカテキンなどの機能性成分も栄養素としている場合もあります。このような理系用語の拡大利用については余程のことがない限り目くじらを立てても仕方がないと思います。

ムチンの誤用について指摘されている丑田先生の論文(生物工学,97,48–49,2019)を読ませていただくと,植物のネバネバが,「ムチン」という名称で「身体にいい成分」として喧伝されていることの問題を指摘されています。しかし,これはムチンという呼び方の問題ではなく,ネバネバが身体に良いということを大した根拠もなく喧伝すること自体に問題があるといえます。喧伝する側は,ムチンであろうとなかろうとそんなことは問題にしていませんし,それを信じる側もムチンという名称にすがって信じているのではないと思います。

以上が私のムチンに対する現在の思いです。なお,「日本人とイモ」の中のムチンの使用についてはとくに訂正はしません。これはムチンという用語の使用が「日本人とイモ」で述べている内容の根幹にはまったく影響しないからです。ただし,食生活研究に連載中の文章については,修正・加筆などした上で一冊の本にまとめる予定にしています。そのさいにはムチンという用語については,きちんと配慮したく思います。

すなおに「誤りでした。訂正します。」とすればいいのでしょうが,そこまでする必要のない誤りと思います。

有限会社学術秘書の池田氏には今後も絡まれるかもしれません。

種の定義

教育後援会が発行している「葦」という会誌に以下の文章を寄稿しましたのでここにも掲載します。

生物相手に研究をしていますと,種の定義が気になります。一般に,動物の場合,同一種が様々な地域に分布を拡大し,地域ごとに環境に適応した個体が生き残ることによって地域個体群が生じ,やがて地域個体群間の差異が大きくなり,種として分かれると考えられます。ただし,どの程度の差異であれば別種なのか明確な基準はありません。生殖器の形態に差があるために地域個体群間で交尾ができなければ別種とする考え方,雑種が生じてもそれに生殖能力がなければ別種とする考え方などがあります。後者の例には,ウマとロバの雑種であるラバに生殖能力がないことがあげられます。しかし,自然状態で異種間に生殖能力のある雑種が生じることは稀ではありません。たとえば,現生人類に別種であるネアンデルタール人の遺伝子が相当に保存されていることから,両者の間には生殖能力を持つハイブリッドが存在したといえそうです。ある地域個体群を亜種とするか,独立した種とするかは,個々の事例ごとに論争があり,一筋縄ではいかないようです。近年の傾向からは,動物の分類群ごとに流行があるように感じます。たとえば,哺乳類では,イリオモテヤマネコをベンガルヤマネコの亜種とするように,従来は独立種であったものを亜種とする傾向が多いようです。一方,チョウ類では,南西諸島や台湾に生息するキチョウをミナミキチョウ,本州などに生息するキチョウをキタキチョウとするように,種を細分化する傾向が強いようです。現在の生物学はDNA全盛ですが,もっとも基本となる種の定義に関して,今のところDNAの違いで説明できる例はほとんどありません。形態などを重視する古典的な生物学もまだまだ捨てたものではないのです。

名誉教授贈呈式

この3月末をもって正規の定年延長期間が満了したので,いったん退職ということになりました。4月からは特別契約教授という形でほぼ同じ職務を継続しますが,形式的には退職になるため,3月23日に退職者表彰と名誉教授の贈呈ということになりました。当日は2つの式典のいずれにおいても挨拶をする羽目になりました。名誉教授贈呈式での写真と挨拶文をUPします。

関西大学名誉教授の称号をいただいたことに関して、一同を代表して、ひとことご挨拶させていただきます。

先日の理工系の教授会において、次年度の担当科目および担当コマ数の確認があり、その資料の私の箇所では、学位などを記す欄に関西大学名誉教授という称号が記されており、あらためて名誉教授という称号をいただいたことを認識した次第でございます。

少し個人的なことを話させていただきます。私は高校時代、歴史地理が好きであり、文学部を志望していた時期がありました。しかし、亡くなった父親が、歴史をご専門にされている芝井理事長には申し訳ないのですが、歴史では飯が食えない、理系にしろ、と申したこともあり、理系を選択しました。しかし、電子工学をご専門にされている前田学長には申し訳ないのですが、物理がまったく理解できず、テストで零点をとる状況であったこと、さらに英語が大の苦手であり、得意科目は化学、日本史、国語ということから、消去法で農学部を志望いたしました。農学でも、昆虫採集ができそうということで、昆虫を扱える学科を第一志望としましたが、見事に蹴飛ばされ、第二志望であった食品を扱う学科に進みました。

食品を扱う学科にしたのは、自分が会社勤めに向いていないと勝手に決め付けており、大学院に進学して、最終的に、当時、全国各地にあった家政学部の食品栄養系の教員になれればいいなあという、不純な動機が背景にありました。

大学4年生のときに、セレニウムの栄養学的研究という卒論テーマにあった「セレニウム」という元素の響きにSF小説のようなものを感じ、深く考えることもなくそれを選択し、それが生涯にわたる、微量元素の栄養学という日本ではマイナーな研究テーマの選択となり、一生を決めることになりました。

大学院博士課程を終了しても思っておりました女子大の家政学部の教員の口はなく、いわゆるODを1年間過ごしてから、私立の医科大学の公衆衛生学教室に勤務しました。人を対象とした社会医学という分野であったため、アンケート調査や野外測定など、それまでとは異なる研究手法に手を染めることになりました。研究の対象となる人とコミュニケーションをとることが重要であり,化学工場の作業者の方と一緒に花見に行って酒を酌み交わす,老人クラブの発会式で挨拶をするなど,気づくと、様々な人と交流する術や会議を円滑に進行させる術をを身につけていたように思います。

縁あって関西大学に勤務しましたが、もともと歴史地理に興味があり、昆虫にも関心を持ち続けていたため、食品栄養にこれらを絡めた研究も行うようになりました。その結果、様々な教養科目を受け持つ羽目になり、芝井理事長や良永前副学長をはじめとする多くの文系の先生方と知り合うことになりました。さらに教養教育、当時は一般教養教育推進委員会の委員長を皮切りに、学部、さらには大学全体の役職まで務めることになりました。

物理音痴であり、進学先として一番先にはずしたはずの工学部の部長になったこと、英語が全く苦手であるのに海外の大学と提携するための海外出張に何度もいくこと、人付き合いが苦手で人と関わる仕事が嫌であったのに人前で挨拶する機会が多くなったことなど、人生というのは実に皮肉でかつ面白いものであると感じております。 そのような面白く、かつ愉快な体験をさせていただいた関西大学に心より感謝を申し上げ、名誉教授の称号をいただいたことに対するお礼の言葉に代えさせていただきます。

灰汁に群がる日本人

相当昔に関大通信に執筆した原稿がまだ関大の HPの奥底で眠っていました。やがて消え去るでしょうからここに添付しておきます。画像は小さくて読めないと思いますので,PDFをダウンロードできるようにしております。

https://ku-food-lab.com/wp/wp-content/uploads/2021/03/8248577bef8cb40abcd1a94cfce2d656.pdf

新型コロナウイルス禍に想う看護学校最初の講義

関西医科大学付属の看護学校が大学に看護学部が設置されたことに伴い2021年3月末に閉校になります。関西医大在職中から20年以上にわたって講師を務めていたこともあり、記念誌に寄稿を求められました。人目にふれない原稿ですので、ここに掲載させていただきます。

私は、医大の公衆衛生学教室在職中の平成3年春に准看護婦(当時)の方を対象にした2年課程において、7コマの公衆衛生学の前半3コマか4コマを持つというかたちで看護学校の教壇に立ち始め、もっとも多いときは、前期が公衆衛生学、後期が栄養学、それぞれ2クラス、総計で56コマ担当していました。関西大学に転籍後も栄養学はそのまま継続しましたが、大学での用務が増えたため、平成25年度末をもって退かせていただきました。

私自身の教職生活も随分長くなりましたが、初めて教壇に立ったのが平成3年の看護学校の公衆衛生学でした。私は農学部の出身であり、公衆衛生学は耳学問でしかありません。生まれて初めて教壇に立つことに随分と気負っており、1回目は公衆衛生学の歴史や意義について話そうと、ネタ探しに書店を巡りました。その中で「ペストと都市国家.ルネサンスの公衆衛生と医師」という本に出会いました。読み進めることで、ペスト禍においてヴェネチアを初めとするルネサンス期のイタリア都市国家において検疫や都市封鎖などの対策が取られていたことを知りました。1回目の講義では、この本から仕入れたネタを、聞いている方の顔もみずに話し続けていたように記憶しています。この時の学生さんには新米教師の私がどのように映っていたのか、尋ねてみたい気分です。

看護学校で何年も講義を担当したおかげで、講義を負担に感じることがなくなり、今では栄養学と公衆衛生学はほとんど準備なしにアドリブ(本当は良くないのですが)で講義に対応できています。今年の春以降の新型コロナウイルス禍においては、欧州の過去のペスト禍がしばしば取り上げられます。そのたびに気負っていた看護学校の最初の講義を思い出しています。

執行部リレーコラム 「フランス料理雑感」

先日、KU-ORCAS研究会主催の「近代東アジアにおける西洋料理の伝播と受容」という講演会に出席しました。私自身が本学共通教養科目において全学部学生を対象に「食を知る」という講義を行なっていることから、面白く拝聴させていただきました。その中で、とくに八木尚子先生(辻調グループ辻静雄料理研究所副所長)による「19世紀ヨーロッパにおけるフランス料理とその日本への影響について」という講演からは、多くの有意義な知見を得ました。八木先生は、まず14世紀にフランス王朝に仕えたタイユヴァン(Taillevent、別名ギヨーム・ティレル(Guillaume Tirel)、1310〜1395)と彼が著したル・ヴィヤンディエ(Le Viandier)という料理書を紹介されました。タイユヴァンが単純な中世の料理を少しずつ洗練することでフランス料理を整え、それが17世紀にルイ14世のもとでフランス宮廷料理として完成し、料理界におけるフランスの覇権が確立したということでした。

一方、TVや雑誌では、フランス料理を華やかなものに一変させた出来事として、1533年にフィレンツェのメディチ家からアンリ2世に嫁いだカトリーヌ・ド・メディシス(Catherine de Médicis、1519〜1589)が、当時のトスカーナ料理をフランス貴族社会に導入したことが取り上げられます。小生も「食を知る」の講義の中で、フランス料理成立のエポックとしてカトリーヌのことを大きく紹介していましたので、八木先生にこの点を尋ねてみました。八木先生は慎重に言葉を選びながら、「カトリーヌは、たしかにナプキン、ナイフ、フォークといった食事のマナー、あるいはシャーベットなどは紹介したようですが、食事の根幹となる主要な食材や調理法はそれ以前からフランスに存在していました。」と述べ、さらに、「当時はイタリアのほうが文化的に進んでおり、フランスが一種の憧れから、イタリアの文化を積極的に取り入れたことは事実です。」と答えられました。あらためてよく調べてみますと、料理を含めてフランスがイタリアから様々な影響を受けたことのすべてをカトリーヌに集約する傾向が一方にあり、それに対して、フランス料理の研究者の間ではカトリーヌの影響についてむしろ否定的なものが多いということが理解できました。

次年度の講義ではフランス料理の成立に関してこれまで述べてきたことを修正しないといけません。にわか勉強には特定の単純な学説に飛びつくリスクがあることをあらためて思い知りました。八木先生が慎重に言葉を選んでおられたことは、小生が自身の専門領域である栄養学分野での質問に対して断定的な回答を控えてきたことに相通じると感じました。生物の行動や社会現象を単純に説明することは困難であり、知れば知るほど奥が深く、世間が求める単純な答えからは遠ざかっていくように思います。学界での評価が低いにも関わらず、マスコミ受けする研究者が存在するのは、彼らが、不勉強なのか確信犯なのかはわかりませんが、世間の求める単純な回答を行うからでしょう。世間に流布された単純な学説を訂正する作業は骨が折れますが、自身が勉強してきたことを正しく世間に伝えることは研究者の責務だといえます。

3回目の執行部コラム

執行部リレーコラム 「七条内浜」

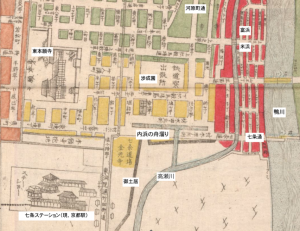

私は小学校六年生までを京都市下京区の河原町通七条上ル住吉町というところで過ごしました。当時は河原町通も七条通も市電が走っており、その交差点である「七条河原町」には停留所がありました。この停留所の名称は、私が小学校の三、四年生頃まで「七条内浜(しちじょううちはま)」といい、付近には「内浜」の名称を冠したアパートや医療機関がありました。私は、河原町通の西側を枳殻邸(きこくてい)と呼ばれる渉成園(東本願寺の別邸でそのルーツは源融の河原院)の壁を左に見ながら高倉通花屋町下ル若松町にあった稚松(わかまつ)小学校まで通っていましたが、河原町通から一筋東には、「米浜(よねはま)郵便局」と「菊浜小学校(菊屋町と富浜町に由来)」という内浜同様に「浜」の字を含む施設がありました。

京都駅に近いこれらの地域に「浜」の字を含む地名が存在するのは、この地が高瀬川の水運において荷揚げの場として機能していたからです。小学校の社会科の授業の中で地域のことを調べる宿題があり、「内浜」、「米浜」、「富浜」を合わせて「京の三浜」と呼んでいたこと、明治の頃には荷揚げに従事する人夫らの「ホーイ、ホーイ」という掛け声が聞こえていたことをお年寄りから伺った記憶があります。高瀬川周辺の都市形成を調査した田中らの論文*は、下の絵図に示すように内浜が東西約300メートルにもわたる舟溜りで、貯木場としての機能もあり、付近は材木商、倉庫、さらに米会所や株式取引所などもある物流の一大集積地であったと述べています。私の生家があった「住吉町」の「住吉」から連想される住吉大社が航海の神を祀ることや、周辺に「材木町」という地名が残っていたことも高瀬川の水運や貯木場の存在をうかがわせます。

菊浜小学校の近くには遊郭として知られた「五条楽園」が存在し、七条高瀬川付近には地区を取り仕切る「その筋の人たち」の事務所がありました。三浜周辺には様々な階層の人々が集っており、月に何度か夜店が出ていたことも記憶に残っていますが、御土居の外側になる七条通よりも南側が映画「パッチギ」の舞台であることでわかるように、階層ごとの居住地の境界線は明確でした。今にして思えば、私の育った1960年代前半の「七条内浜」は港町独特の猥雑な雰囲気が残る魔界のような街だったのです。

高瀬川は、1611年に角倉了以によって開削され、大正9(1920)年までの約300年間京都・伏見間の水運に用いられました。水運の終了とともに内浜の広大な舟溜りも埋め立てられましたが、水運に関係する地名は現在に受け継がれました。私が生まれ育った内浜や住吉などの地名は、この地が高瀬川の水運によって都市化し、通り名を中心とした平安京以来の地名に追記が生じたことを示しています。地名は、そこに暮らした人々の記憶の缶詰のようなものであり、様々なことを教えてくれます。行政区の変更などによって安易に地名を記号化することは歴史を消す行為であることを認識すべきでしょう。

明治9(1876)年作成の「京都區分一覽之圖 : 改正 : 附リ山城八郡丹波三郡」(国際日本文化研究センター所蔵)に描かれた七条内浜界隈(同センターの了解を得た上で図の一部を加工した)。

内浜の名称は、黒いラインで描かれた御土居の「内側の舟溜り」に起因する。私の生家があった住吉町、小学校があった若松町など、現在も残る町名が数多く記されているが、渉成園は鉄道寮出張所となっている。また、御土居の外側である七条通の南側はまだ都市化されていない。京都・大阪間の鉄道開業はこの年の9月である。富浜と米浜の位置は、菊浜小学校と米浜郵便局より推定した。

* 田中尚人、川崎雅史、鶴川登紀久:舟運を基軸とした京都高瀬川沿川の都市形成に関する研究、土木計画学研究・論文集、No 17、491-496(2000)

日独学長シンポジウム

2018年4月26日と27日の2日間、大学執行部の仕事で東京の一橋講堂で開催された2018 Japanese-German Symposium(通称、日独学長シンポジウム)というものに参加してきました。2〜3年間隔で10数年前から開催されている催しで、前回(2016)がベルリンだったので東京で開催されたものです。日本は国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会(JACUIE)、ドイツはドイツ学長協議会 German Rector’s Conference(HRK:Hochschulrektorenkonferenz)が担当しています。日本の場合、国公私立とはいっていますが、国立大学主導であり、私立は大手を含めてアウェーな雰囲気の催しでした。なお、Rectorは本来、キリスト教会の教区長という意味ですが、ドイツでは学長にこの単語を充てています。

日独の共通点は、合計特殊出生率が低く(日1.46、独1.50)、人口ピラミッドが「つぼ型」で少子高齢化が大きな問題ということでしょう(英仏は人口ピラミッドが「釣鐘型」(合計特殊出生率、英1.81、仏2.01)であり、安定した社会であることが異なっています)。

今回の実質的テーマは、教育、博士課程学生のトレーニング、研究とイノベーションにおける『Collaboration between Universities and Society, Business and Industry』ということでした。参加して気づいたのは、このCollaboration between Universities and Society, Business and Industryに対する日独間の認識に違いがあったということでした。日本側はこれを産官学連携と捉えており、参加者の多くが応用科学系、とくに工学系の人間でしたが、ドイツ側はSocietyの部分、すなわち社会との連携を重視しており、BusinessやIndustryとの連携はそのための手段であるとしていました。

あえて踏み込んでいうと、日本は産官学連携のゴールを「ベンチャービジネスの立ち上げ→金儲け」と考えているのに対して、ドイツは消費者・市民のニーズを最初に汲み取り、その上での産学連携・ビジネスとしていました。このため、日本側の発表者は産官学連携の成功体験の自慢話が主体になっており品位に欠けるきらいのあったことは否めませんでした。

日本の産学連携に「Society」の視点を加えるには、リビングラボのような消費者のニーズを汲み取るための場が必要と感じました。ドイツの一部の大学ではそのような場を学内に設けているようでした。関西大学にも社会のニーズを汲み取る場をつくるべきだと感じました。

2回目の執行部コラムです。

【執行部リレーコラム】祇園祭

2017.08.04

副学長 吉田宗弘

京都市中心部の7月は祇園祭一色になります。京都市民以外の方は祇園祭と聞くと、16日の宵山と17日の山鉾巡行を思い浮かべると思いますが、実際は1日の吉符入りから31日の疫神社夏越祭まで、ほぼ毎日のように行事が連なっています。メインイベントの山鉾巡行は、17日夕方に行われる神幸祭(八坂神社から3基の神輿が出てきます)の厄払いとして行われるものです。厄払いとしての巡行は、24日の還幸祭(八坂神社に神輿が還ります)の前にも行われ、17日を前(さき)の巡行、24日を後の巡行としていましたが、1966年に観光および交通上の理由によって17日に合体させられていました。2014年に関係者の熱意が実り、33基の山鉾中10基が本来の24日に回ることで後の巡行が復活し、八坂神社の神輿のための厄払いという巡行の意義が取り戻されました。

2つの巡行は、それぞれの宵山などを合わせて「前祭」と「後祭」といわれています。後祭は巡行前日の宵山であっても四条通りが歩行者天国にならず、また露店もありません。このため前祭のような賑わいがなく、「後の祭り」という言葉の語源になったことが実感できます。反面、駒形提灯、お囃子、家々の屏風など、静かに祭りを味わうことが可能であり、それはそれでいいものです。後祭復活のきっかけは、後の巡行の最後を飾る「大船鉾」の再興でした。大船鉾は幕末の蛤御門の変によって本体が焼失し、巡行への参加が途絶えていました。明治初期、鉾を出していた町内は再興のための資金を積み立てていましたが、小学校(いわゆる番組小学校)を設立するために資金を流用したため、鉾の再興は沙汰止みになったということです。資金をなくした町内では長い間、鉾の再興は禁句であったそうです。鉾の再興と教育への投資を天秤にかけ、教育への投資を優先した当時の人たちの心境はどのようなものだったでしょう。

現在の山鉾のほとんどは応仁の乱の後には巡行に参加していたことが様々な資料から読み取れます。山鉾を飾る懸装品の中には、外国から数奇な運命を経たものも多く含まれています。山鉾ごとに歴史があり、人々の思いが詰まっているといえるでしょう。

【執行部リレーコラム】日本に1つしかない学部

食品安全委員会による健康食品に対するメッセージ

New Informtionにも記しましたが2015年12月8日に食品安全委員会が健康食品に対する委員会としての考えを国民へのメッセージと報告書という形式でまとめて公表しました。私(吉田)は専門委員としてこのメーッセージと報告書をとりまとめるためのワーキンググループに参画させていただきました。

このメッセージと報告書では、特定保健用食品や機能性表示食品も含めて機能性を謳う食品をすべて「健康食品」として対象にしました。そして健康食品の有効性と安全性については保証されていないものが大半であり、その利用にあたっては十分な注意が必要であることを訴えています。また、ビタミンやミネラルのサプリメントに関しても、個人が自己判断で利用することが過剰摂取のリスクにつながると警告しています。これらの内容は、私がふだんから思っていることと一致しており、参画できたことを誇りに思っております。メッセージと報告書を一読されることをお勧めします。

食品や栄養に関連する学会では食品の機能性に関する研究が圧倒的多数を占めています。このような中で食品安全委員会が公表したメッセージと報告書がどのような波紋を投げかけるか、とくに機能性食品を研究・開発している研究者やメーカーからどのような声があがるのかを注視しています。

フランス2015

会議や講義のない期間が約1週間あったので、資料収集を兼ねてパリおよび近郊のブルゴーニュに行ってきました。快適な気温なのですが、なぜか観光客が少なく、どこも楽に見ることができました。もっともパリ市内の交通渋滞はすさまじいものでしたが。今回は、ブルゴーニュのシャブリ村と世界遺産のサント・マドレーヌ大聖堂のあるヴェズレー村にも行ってきました。

祇園祭2015

今年も祇園祭です。今日は先祭の宵々山、ものすごい人です。明日の午後から台風ということで、今年の先祭の巡行は中止の可能性大です。明日の宵山も大雨かもしれません。

17日は台風が来ていましたが巡行は例年通り実行されました。今は後祭の山鉾が立っています。昨年からの後祭復活でお囃子を聞く期間が1週間延長になりました。

伝統行事は大切です。時代がどのように変化しても守っていかねばならないと思います。関係者の皆さん本当にお疲れさまでした。

卒業生に贈る言葉

関西大学理工学会の会誌に卒業生に贈る言葉を執筆しました。時期的に相当な日数が経過していますが、人目に触れる機会があまりないと思いますので、HPにもUPしました。一読いただければ幸いです。

理工系学部、または理工学研究科を卒業・修了される皆さん、おめでとうございます。門出にあたり、私からのお願いを述べさせていただきます。

中世ヨーロッパはキリスト教が隅々まで浸透した社会でした。この時期のヨーロッパでは、自然現象に対する素朴な疑問、すなわち「なぜ?」という問いに、「神様の思し召し」という答えを常に用意していました。このため、中世のヨーロッパは、科学の面でも、精神の面でも東洋やアラブ社会の後塵を拝していました。古代のギリシアやローマの文化・文明は軽視され、アラブ社会の中にかろうじて保存されていたようです。

「なぜ?」には2つの意味があります。英語の「WHY」と「HOW」です。「人はなぜ生きていますか」という問いに、人体内のエネルギー産生など、生きるしくみを述べるのは、「HOW」の立場から答えたことになります。これに対して、人の存在意義について語るのは、「WHY」の立場から答えたといえるでしょう。前者が科学であり、後者は哲学といわれます。つまり、科学は世の疑問・課題に対して、「HOW」の面からしか回答を与えられないのです。

古代ヨーロッパ、すなわちギリシア・ローマ社会では、人々が哲学と科学を自由に論じました。疑問に「HOW」だけではなく「WHY」の立場からも答えようとしたのです。哲学者の群れの中からピタゴラス、アルキメデス、ヒポクラテスなど、数学、物理学、医学の祖ともいうべき人が登場していますので、哲学が先にあり、科学はその中から生まれたというべきでしょう。

キリスト教が広まった中世ヨーロッパでは、病気にかかって死ぬことも神様の思し召しでした。このため、病気の人を薬で治す試みは、神様の意思に反する行為でした。ヨーロッパの魔女が森の中で薬草を煮ているのは、魔女イコール「神様に逆らう女性」だからです。

15世紀頃になりヨーロッパでは、古代の文化・文明を見直す動きが出現しました。いわゆるルネッサンスです。その結果、「HOW」を神様から取り戻し、近代科学として再生しました。ただし、「WHY」は現在においても、まだ神様の手の中にあるようです。

翻って日本はどうでしょう。日本人は世のすべてに神様が宿ると考えました。日本の神様は一神教のような万能ではありません。失敗、失恋、嫉妬といったヘマをやらかす存在です。こんな神様にすべてを委ねていては社会が破滅します。神様に頼みごとはしますが、本気で委ねることはしなかったのです。日本人は古代から現在に至るまで、世の中の課題に対して「HOW」と「WHY」の両方を考えてきたといえます。

ずいぶんと抽象的なことを述べてしまいました。「HOW」を知識・技術、「WHY」を精神と受け取ってください。皆さんが日本の伝統に従って、知識・技術と精神の両面を育み、バランスのとれた社会人に成長されることを期待しております。

ハンガリー・エゲル市のキリスト教教会です。ギリシア・ローマ風の建築になっていてキリスト教の聖人もギリシア・ローマの神々の姿になっているのに注目してください。

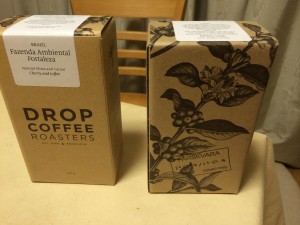

パリ・コペンハーゲンにおけるチョコレートとコーヒーのトレンド

コ ペンハーゲンの市立図書館内のカフェで味わったコーヒーは、アメリカン式の薄いコーヒーではないのに、日本のコーヒーのように苦味がなく私にはとても飲み やすいものでした。聞いてみると、近年のトレンドは焙煎時間を短くして、コーヒー豆のもともと持っている風味を活かすことだそうです。このような浅い焙煎 のコーヒーは、紅茶やワインのような様々な香りを楽しむことができるということなのだそうです。新鮮な知識を得ることができました。このようなタイプの コーヒーは、日本で好まれる深炒りのコーヒーと異なる機能性を持つかもしれません。単純に考えれば焙煎によって生じる成分が少ないはずですから、コーヒー 豆が本来持つ成分の作用が気になります。新たな研究テーマになるかもしれません。

一 方、パリの街中で見つけたチョコレートは、空港で販売されている甘味の強いものではなくカカオ 豆75%という代物で、酸味と渋みの強いものでした。カカオ豆にポリフェノールが大量に含まれていることが実感できるものでした。チョコレートの機能性を 謳う場合に、ショ糖やミルクの添加量の少ないものが対象になるといわれてますが、まさにそれを実感できるものでした。包みはパリらしいものでしたが、中身 は甘いものではなく、きわめてヘルシーといえそうなものです。様々な地域のカカオ豆を使っており、包みごとに産地が異なるという凝った商品でした。

健康と栄養と食品

栄養学とは、食べ物と健康との関わりを研究する学問分野です。食べ物は毎日摂取しないといけません。つまり食べ物とは日常のものであり、特殊なものではありません。栄養学とは、日常のことが研究の対象だといえます。したがって、薬の研究のように、華々しい結果は得られないかもしれません。

栄養の研究を深めると、長年継続してきた日常のふだんの食生活が健康の維持に重要であることがわかります。主食と副食、そして主菜と副菜からなる副食、これが成立している食事こそが重要だとわかります。三大栄養素をバランスよく摂取し、ビタミンとミネラルを極端に不足させないことが重要です。特定の食品、栄養素、食品成分に意味があるのではありません。食生活に含まれるすべての食品と食品成分が健康の維持には必要なのです。

私たち、関西大学栄養化学・食品化学研究室では、特定の食品や食品成分の機能を強調するのではなく、食生活はバランスと量であることを強調していきたいと考えています。